文字

背景

行間

1年生 生活科「がっこうたんけん」発表会

1年生が生活科で取り組んでいた「がっこうたんけん」で、校内の様々な場所を探索した発表会を行うというので、覗いてきました。

自分たちの頭や手足、五感を使って調べたり、まとめたりする学習において、「発表」するということは最後の段階の仕上げのようなものです。

いわば、自分の学びの発信になります。

入学間もない1年生のうちから、こういった活動を何回も何回も積み重ねて、「発信力」を身に付けるとともに、「聴く力」も向上させていきます。

社会人になってからも、「プレゼン」なんて言葉や活動がごくごく一般的になりました。

生きていく上で、不可欠な能力になります。

さて、その授業の様子です。

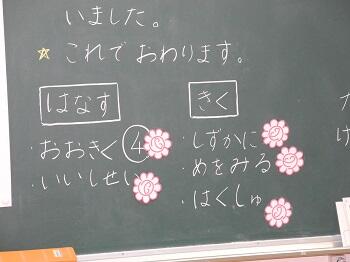

まずは先生が発表のポイントを「話す側」「聞く側」に整理して板書し、確認します。

子供たちには、3枚のカードも配られました。

黄色が「イイネ」、青が「聞いてみたいことがある」、ピンクが「初めて知った」という意味で、発表を聞いた後に一斉にこのカードを上げて、「話す側」に発表の様子を振り返りとして伝える役目を果たします。

ルール確認ができた後、ではではいよいよ発表です。

はじめは「校長室」を探索したチームです。

校長室には、ソファがあったり、猿の写真があったりということを伝えました。

自分たちがタブレット端末で撮ってきた写真をスクリーンに表示しながら発表します。

次は放送室チーム。

高学年のお姉さんが実際に放送している様子や、MDプレーヤー、チャイムを鳴らす機械などを紹介しました。

続いて音楽室チーム。音楽の先生を確認し、ピアノやハンドベル、コンガ、スピーカーも発見しました。

お次は保健室チーム。保健室の先生の確認、ぬいぐるみや歯の模型、湿布なども見つけました。

実物を借りてきて、手にして見せたこともポイント!

そして配膳室チーム。配膳員さんの紹介、配膳室の紹介、給食運搬用エレベーターの説明など、普段知れないことを発表してくれました。

最後は理科室。標本や計測器、試験管などを見つけました。実際に教室に持ってきて見せてもくれました。

振り返ってみます。

「話す側」「聞く側」に立って上手にできたでしょうか。

「できた」「できた」と自画自賛の子供たち(笑)。

1年生の最初の発表会としては、合格だということで、花丸をもらいました。

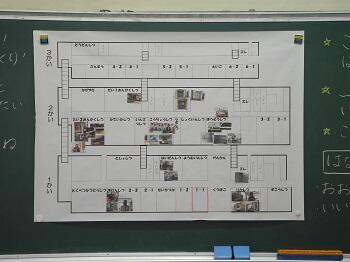

最後に、自分たちで撮ってきて、実際に発表した写真を先生が小さく印刷したものを、校舎図に、その場所に貼り付けていきました。

ちょっと密です(笑)。

出来上がってこんな校舎配置図になりました。

もしかしたら2組と合わせてみるのかな?

子供たちの学びの段階(業界用語では「発達段階」と言います)に合わせた形での、工夫がちりばめられた発表会でした。

初めての経験で、途中で飽き気味の子供もいましたが、これは場数を踏んで、要領を得て慣れていくことも必要です。

1年生の5月スタートの「発表会」。これからも楽しみです。

★インフルエンザ、コロナ、手足口病、リンゴ病、ヘルパンギーナに感染し、治癒した際には「学校感染症治癒届」をご提出ください。

ダウンロードして印刷してご記入くださるか、用紙を学校からもらってください。

★土日祝日、平日夜間に学校への連絡が必要になった場合は、

多摩市庁舎管理室 042-338-6855にご連絡ください。

庁舎管理員が状況を聞き、学校に連絡を取ります。

★保護者向け相談窓口一覧

★悩みを抱え込まないで!★

24時間365日、誰でも無料・匿名

あなたのいばしょチャット相談

★18さいまでのチャイルドライン

子ども専用のダイヤルです。困っていること、悩んでいること、誰かと話したいとき、あなたの気持ちを大切にどんなことでもいっしょに考えます。

0120-99-7777 (NPO法人チャイルドライン支援センター)

★こどもSOS~こんなことでなやんでいたられんらくしてください

・いやなことをされる

・ひどいことを言われる

・ごはんを食べさせてもらえない

・かぞくのせわをしていて、じぶんのやりたいことができない

多摩市子ども家庭支援センター 042-355-3777 (月~土 9:00~18:00)

東京都多摩児童相談所 042-372-5600 (月~金 9:00~17:00)

児童相談所全国共通ダイヤル 189 (365日24時間)

★こどもの人権110番

なやみを一人でかかえないで相談できます

0120-007-1100 (月~金 8:15~17:15)

PTA作成 地域安全マップ

川の学習のボランティアをしてみませんか?

多摩市子どもみらい会議

「2050 年の多摩市のために私たちにできること~SDGsの達成に向けて何をすべきか~」をテーマに、参加する子どもたちがESD の取組から学んだことを基にして、持続可能なまちづくりに向けた提案とメッセージの発信を行います。

スマートフォンからですと全画面を表示することができません

タブレットかPCでご利用ください

ロイロノート・ログイン

学校IDは「renkouji」と入力

★保護者用Googlemeetのつなぎ方.pdf

保護者会で使用するGoogle Meetの接続方法

★Wi-Fi接続方法.pdf

簡易なWi‐Fiへの接続方法