学校日誌

週明けの登校について

気象庁によると、来週は冬型の気圧配置が強まり、今シーズン一番の強い寒気が流れ込み、降雪の可能性もあるという予報となっています。

来週月曜日朝の登校については、各担任から安全指導を実施しておりますが、ご家庭でも今一度以下についてお子さんと確認し、安全に十分に留意して登校するよう、お声かけをお願いします。

〇 月曜日は時間に余裕をもって登校させてください。

〇 登校時の安全確保による遅刻等については学校にご相談ください。

2年職場体験

1月18日(水)

「地域の職場で勤労する体験を通じて、働くことの意義を考えるとともに、自己の将来を広い視野で捉え、生き方を考える機会とする。」などを目的にした職場体験が今週実施されています。

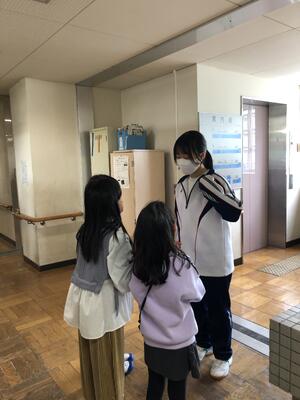

この取り組みは、2年生全員を対象にしており、5日間自宅から直接各事業所へ行き、仕事を体験しています。今回お世話になっているのは、多摩市内を中心に36の事業所で、小学校・保育園・図書館・小売店・介護施設・コンビニ・飲食店など様々な業種を体験させていただいています。

職場体験期間の後半になると、仕事の進め方も理解し、自分から工夫してお手伝いしている生徒も多くいました。

スキー講習終了

3日間にわたった講習が終了しました。

「楽しかった」「こんなに上達するとは思わなかった」などの声が生徒たちから聞こえてきます。

1年移動教室

1月11日(水)

スキー実習を中心にした1年移動教室が本日より2泊3日で実施されています。スキー実習地は、長野県富士見高原スキー場、そして宿泊場所は、多摩市立八ヶ岳少年自然の家です。多摩市立八ヶ岳少年自然の家は、八ヶ岳連峰西岳山麓の標高1375mに位置しており、移動教室ではスキー実習だけでなく、「星を見る会」も予定されています。日頃生活している多摩市や和田中学校ではできない貴重な体験をたくさんしてほしいです。

3学期が順調にスタートしました!

1月7日(土)

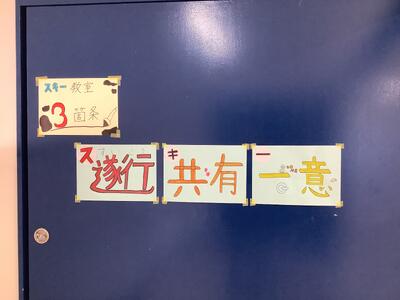

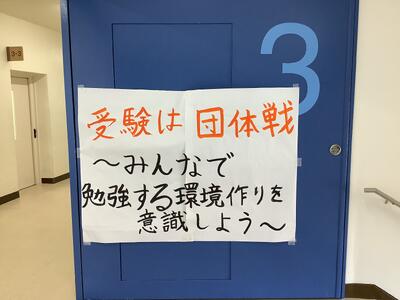

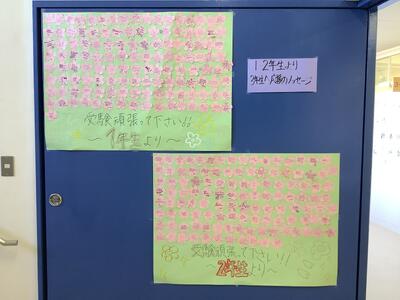

令和4年度を締めくくる3学期がスタートしました。始業式ではウサギ〔卯年〕のように、「飛躍の年にしよう」という校長講話がありました。

早速、1年生は数学や英語の休み明けテストを実施、2、3年生では学年集会などを行い、今学期の目標を確認していました。

2学期 終業式

12月24日(土)

3年ぶりに実施できた奈良・京都への3年修学旅行や新しくなったパルテノン多摩での音楽発表会など、実り多かった2学期も最終日となりました。

今回の2学期終業式は、感染症予防から1、2年生が体育館で、3年と5組は各教室にて終業式を迎えました。式では、校長講話や表彰だけでなく、2年間に渡って終了した校舎大規模改修工事関係者へ生徒会から感謝の気持ちを伝える内容もありました。

3学期始業式は、令和5年1月7日〔土〕です。13日間の冬休みとなりますが、健康に気を付けて、有意義に過ごしてください。

2学期末大掃除

12月23日(金)

長かった2学期も明日〔12/24〕で終業式となります。

今年は、2年間に及んだ校舎大規模改修工事が終了し、明るくリニューアルされた校舎をきれいな状態で新しい年や新学期を迎えるために、全校生徒が協力して清掃活動を行いました。

防火防災の意識を高める〔体験活動を通して〕

12月16日(金)

12月の避難訓練は、多摩消防署に協力をいただき、災害体験や実技講習を通して、生徒一人一人の防火防災への意識を高めることとしました。

1年生は学年閉鎖のためできませんでしたが、2年生・5組は起震車体験と煙体験、消火器の使い方、そして3年生は心肺蘇法とAEDの実技講習会を受けました。起震車では、6年前の熊本地震と同じ震度7を体験し、揺れの激しさを感じることができました。また、煙体験や消火器の使い方、AEDの実技講習では、体験を通して、危険に対する心構えの大切さを学ぶことができました。

2年英語〔オンライン・スピーキング・トレーニング〕

12月14日(水)

2年英語では、フィリピンとオンラインで結び、現地の講師から生徒が個別英会話レッスンを受けました。「使える英語力」を身につけるためにも、「話す」技能の向上はとても大切です。

また、都立高校は令和5年度入試から「中学校英語スピーキングテスト(ESAT-J)」が導入され、ストーリーを英語で話す問題や自分の意見を英語で述べる問題がありました。

2年「視覚障がい者スポーツを学ぶ」

12月13日(火)

2年生保健体育で、視覚障がい者スポーツについて学習しました。この特別授業では、東京ヴェルディのコーチ2名にお越しいただき、ブラインドサッカーの体験をしました。

授業の前半では、目隠しした状態の人を安全に誘導したり、階段の昇降を補助する体験をしました。また後半は、目隠ししたままで、鈴の入ったボールを使ってのドリブルを行いました。今回のいろいろな体験を通して、目の不自由な方の不安やその不安解消のためには何が必要なのかを考える機会となりました。東京ヴェルディの皆様、ありがとうございました。