文字

背景

行間

ブログ

2020年12月の記事一覧

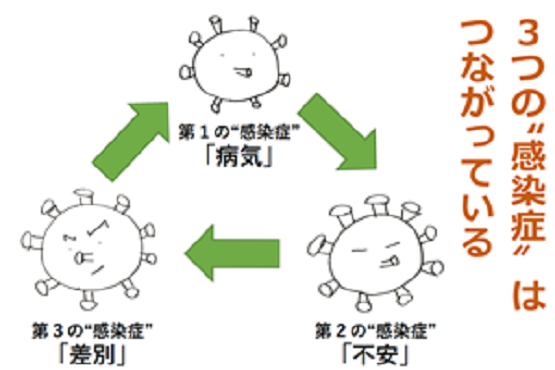

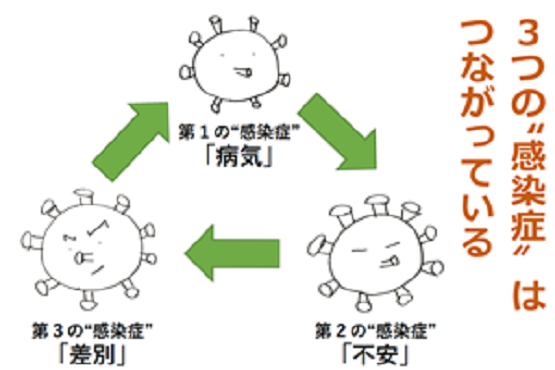

3つの感染症

就業中のことですが、教室を回っていると、写真のような掲示物を貼っているクラスがあったり、校内人権週間では、写真のような図を板書しているクラスがあったりしました。

既に指導してあるクラスもあると思われますが、再確認のために紹介します。

第1の感染症は、病気そのものです。

第2の感染症は、不安と恐れです。わからないことが多いため、私たちは強い恐れや不安を感じ、ふりまわされてしまうことがあります。それらは私たちの心の中で膨らみ、気づく力・聴く力・自分を支える力を弱め、瞬く間に人から人へ伝染していきます。

第3の感染症は、嫌悪・偏見・差別です。不安や恐れは人間の生き延びようとする本能を刺激します。そして、ウィルス感染にかかわる人や対象を日常生活から遠ざけたり、差別するなど、人と人との信頼関係や社会のつながりが壊されてしまいます。そして、差別を受けるのが怖くて、熱や咳があっても受診をためらい、結果として病気の拡散を招きます。

第3の感染症を防ぐためには、「確かな情報だけを拡めましょう。」、「差別的な言動に同調しないようにしましょう。」などとともに、皆さんがそれぞれの場所で感染拡大をしないように頑張っていますので、この事態に対応しているすべての方々に、ねぎらいと敬意を払いましょう。

日本赤十字社『新型コロナウイルスの3つの顔を知ろう!~負のスパイラルを断ち切るために~』http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/news/200326_006124.htmlより

既に指導してあるクラスもあると思われますが、再確認のために紹介します。

第1の感染症は、病気そのものです。

第2の感染症は、不安と恐れです。わからないことが多いため、私たちは強い恐れや不安を感じ、ふりまわされてしまうことがあります。それらは私たちの心の中で膨らみ、気づく力・聴く力・自分を支える力を弱め、瞬く間に人から人へ伝染していきます。

第3の感染症は、嫌悪・偏見・差別です。不安や恐れは人間の生き延びようとする本能を刺激します。そして、ウィルス感染にかかわる人や対象を日常生活から遠ざけたり、差別するなど、人と人との信頼関係や社会のつながりが壊されてしまいます。そして、差別を受けるのが怖くて、熱や咳があっても受診をためらい、結果として病気の拡散を招きます。

第3の感染症を防ぐためには、「確かな情報だけを拡めましょう。」、「差別的な言動に同調しないようにしましょう。」などとともに、皆さんがそれぞれの場所で感染拡大をしないように頑張っていますので、この事態に対応しているすべての方々に、ねぎらいと敬意を払いましょう。

日本赤十字社『新型コロナウイルスの3つの顔を知ろう!~負のスパイラルを断ち切るために~』http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/news/200326_006124.htmlより

下校

たくさんの荷物を持って下校していきました。中には、昨日もらったばかりのエコバッグを使っていた子もいました。

元気な姿で再会しましょう。よいお年をお迎えください。

元気な姿で再会しましょう。よいお年をお迎えください。

冬休み前集会

2時間め後に体育館で冬休み前集会を開きました。

最初に校長から、家庭学習強化週間やQU、握力などのデータから今年を振り返りました。

次に児童指導主任から、冬休みの学習や生活についての話がありました。

2人に共通していたのは、「コロナに気をつけよう。」でした。感染拡大の中ですので、くれぐれもお気をつけてお過ごしください。

最初に校長から、家庭学習強化週間やQU、握力などのデータから今年を振り返りました。

次に児童指導主任から、冬休みの学習や生活についての話がありました。

2人に共通していたのは、「コロナに気をつけよう。」でした。感染拡大の中ですので、くれぐれもお気をつけてお過ごしください。

写真撮影

写真屋さんが来校して、授業の様子を撮影していました。今年は、コロナの影響で行事が少なくなったので、冬休み直前の今日にわざわざ来校したようです。教室の授業風景や、体育の様子を撮影していました。でき上がりが楽しみです。

靴箱掃除

4年生が靴箱を掃除していました。大掃除ですね。

授業の様子

1年生は、なわ跳びのテストをしていました。

2年生は、視写していました。図工室でも、学習支援員が視写していました。

2・3組は、5時間めの様子ですが、円や四角形などの形を英語で話していました。

3年生は、ヒントから12種類の名詞を当てる英会話をしていました。

4年生は、詩を書いていました。

5年生は、みそ汁を作っていました。

6年生は、自動運転の自動車を売る立場で、売り上げをあげるための開発の仕方を考えていました。データの活用です。

冬休みが近づきワクワクする時期ですが、どのクラスもよくやっているようでした。

2年生は、視写していました。図工室でも、学習支援員が視写していました。

2・3組は、5時間めの様子ですが、円や四角形などの形を英語で話していました。

3年生は、ヒントから12種類の名詞を当てる英会話をしていました。

4年生は、詩を書いていました。

5年生は、みそ汁を作っていました。

6年生は、自動運転の自動車を売る立場で、売り上げをあげるための開発の仕方を考えていました。データの活用です。

冬休みが近づきワクワクする時期ですが、どのクラスもよくやっているようでした。

児童集会

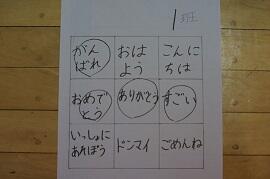

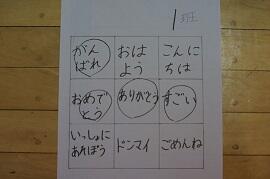

今朝は、やさしい委員会主催の児童集会がありました。3密を絶対避けるよう、床には「ばみり」(目印テープ)を貼りました。入り乱れるような交流を避け、各自が取り組むビンゴにしました。全校生がやさしくなれるよう、「言われてうれしい言葉」9個を各班で考え、写真のように紙に書きました。司会の子が、教員に「言われてうれしい言葉は何ですか?」と質問し、順に教員が答えていきました。「ありがとう」、「いいね」、「がんばれ」など次々と、言われてうれしい言葉が出てきて、あっという間にビンゴになりました。

解散後は、6年生ややさしい委員が「ばみり」(目印テープ)をはがしていました。感染拡大防止と集会のねらいの両方を兼ねるよう工夫した集会でした。子どもたちはよく考えたものだと感心しました。

解散後は、6年生ややさしい委員が「ばみり」(目印テープ)をはがしていました。感染拡大防止と集会のねらいの両方を兼ねるよう工夫した集会でした。子どもたちはよく考えたものだと感心しました。

エコバッグ表彰

夏休みに、住民課が主催するエコバッグコンクールに応募した児童の中で、最優秀を受賞した作品の表彰式を行いました。表彰のためにわざわざ、町長さんが来校されました。図案をプリントしたエコバッグを、町内の全小学生に配付するそうです。

表彰の後、記者さんからインタビューを受けていました。おめでとうございます。

表彰の後、記者さんからインタビューを受けていました。おめでとうございます。

2時間め

1年生は、「大きい数」の学習に入りました。

2年生は、主語と述語を適切に入れた作文の学習でした。

3年生は、ハンドボールのゲームをしていました。

4年生は、L字型の面積を求めていました。

5年生は、今風の枕草子を作っていました。

6年生は、パソコン室でプレゼン用の資料を作っていました。

2年生は、主語と述語を適切に入れた作文の学習でした。

3年生は、ハンドボールのゲームをしていました。

4年生は、L字型の面積を求めていました。

5年生は、今風の枕草子を作っていました。

6年生は、パソコン室でプレゼン用の資料を作っていました。

研究授業

教員は絶えず研究と修養に努めなければいけません。そこで本校では、年間1回、自身が研究しているテーマや教科で研究授業を行うことになっています。今日は、2組と3組でした。

2組は、自立活動で「どうしたらいいのかな」でした。今回は、「時間割を聞きに行く時」でした。1年生も上手にできるようになりました。

3組は、国語で「役割を決めて話し合おう」でした。自分の意見を通すだけでは話し合いになりません。人の意見も聞くことも大切です。時には自分の考えを変えることも必要です。我慢することも覚えたようです。

2組は、自立活動で「どうしたらいいのかな」でした。今回は、「時間割を聞きに行く時」でした。1年生も上手にできるようになりました。

3組は、国語で「役割を決めて話し合おう」でした。自分の意見を通すだけでは話し合いになりません。人の意見も聞くことも大切です。時には自分の考えを変えることも必要です。我慢することも覚えたようです。

代表委員会

今日から、3・4・5年生が中心となって「6年生を送る会」について話し合いました。これから月1回程度、代表委員会を開きます。どんどん手をあげていたのがすごいと思いました。がんばっていました。

冬至

上学年の下校の様子です。早く校庭に出た子は、全員が揃うまで待っています。今日は冬至なので、子どもたちの影が長く伸びています。

クラブ活動

今年最後のクラブ活動でした。

プログラミング教育

3・4時間めに6年生が図工室でICT教室をしました。今年度から始まったプログラミング教育で、光感知センサーと熱感知センサーで、人が近づくと光ったり、暗くなると光ったりするロボットをプログラミングしました。電源は手回し発電機でした。グループのメンバーが協力して完成させていました。

2時間め

1年生は、働く車の絵を描いていました。学習発表会で使うようです。

2年生は、作文でした。国語の「思考力・判断力・表現力等」には、「話す・聞く」、「読む」、「書く」の3つの内容がありますが、「書く」は最も難しいと感じています。K台を与えると「書けない。」、「書くことが思いつかない。」という子が多いからです。さて、2年生は書けるでしょうか。

2組は個別学習でした。3組は、交流学習でした。

3年生は、ハンドベースボールでした。

4年生は、面積の公式を使って、縦と横の長さから面積を求めたり、面積をもとに縦か横の長さを求める学習でした。ひたすら計算していました。

5年生はプログラミング教育でした。正90角形をパソコンで作っていました。パソコンでなければできない学習です。

6年生は、卒業文集づくりに入りました。

2年生は、作文でした。国語の「思考力・判断力・表現力等」には、「話す・聞く」、「読む」、「書く」の3つの内容がありますが、「書く」は最も難しいと感じています。K台を与えると「書けない。」、「書くことが思いつかない。」という子が多いからです。さて、2年生は書けるでしょうか。

2組は個別学習でした。3組は、交流学習でした。

3年生は、ハンドベースボールでした。

4年生は、面積の公式を使って、縦と横の長さから面積を求めたり、面積をもとに縦か横の長さを求める学習でした。ひたすら計算していました。

5年生はプログラミング教育でした。正90角形をパソコンで作っていました。パソコンでなければできない学習です。

6年生は、卒業文集づくりに入りました。

3年校外学習

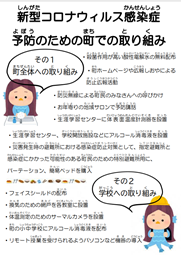

コロナへの対応

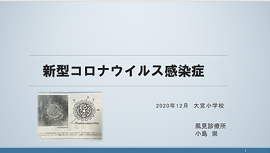

12月17日(木)に予定していた学校保健委員会は、感染拡大防止のために中止しましたが、6年生には「地域の保健活動」と「病気の予防」の保健の学習として6時間めに実施しました。

資料が編集できましたので、参加いただけなかった保護者の皆様には、「OK!おおみや」で紹介します。

教職員も、児童も、保護者も、町も、医師も、地域全体で感染拡大防止をより一層進めていけそうです。

資料が編集できましたので、参加いただけなかった保護者の皆様には、「OK!おおみや」で紹介します。

教職員も、児童も、保護者も、町も、医師も、地域全体で感染拡大防止をより一層進めていけそうです。

ワックスがけ

帰る時に、床を掃き、水拭きしました。「1・2・3・4……」と声を合わせて床を拭いていました。下校後は職員が手際よくワックスをかけていました。例年は長期休業の前に行っていましたが、今年はコロナの影響で今回が初めてになります。1年生も元気に床を拭いていました。

九九のテスト

今日から、校長と教頭による九九のテストが始まりました。昼休みを使って、2年生が順に試験を受けます。校長や教頭が九九の中から10問出題し、すべてできなければ合格になりません。

緊張していました。やはり、校長室というのは緊張する場所なのでしょうか?年長さんの時に来て、1年生の時は2年生に連れられて、2年生の時は1年生を連れて来たことある部屋なのですが。

緊張していました。やはり、校長室というのは緊張する場所なのでしょうか?年長さんの時に来て、1年生の時は2年生に連れられて、2年生の時は1年生を連れて来たことある部屋なのですが。

3時間め

1年生は工作をしていました。

2年生はマット運動でした。

2組は個別学習でした。

3組は全員交流学習でした。

3年生は校外学習のまとめをしていました。

4年生は面積を求める公式を考えていました。

5年生は著作権についての情報モラルでした。

6年生は実験キットを使って発電の勉強でした。

みなさん、よく勉強しているようでした。

2年生はマット運動でした。

2組は個別学習でした。

3組は全員交流学習でした。

3年生は校外学習のまとめをしていました。

4年生は面積を求める公式を考えていました。

5年生は著作権についての情報モラルでした。

6年生は実験キットを使って発電の勉強でした。

みなさん、よく勉強しているようでした。

6年保健

本当は、学校保健委員会として、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、PTA環境整備部、町教委の方をお招きして開催するはずでした。地域で保健活動をしている一環を、6年生に保健の授業として見学させるはずでした。

しかし感染拡大により、教員と児童だけの授業になってしまいました。

最初に、校内のコロナ対策を養護教諭が説明しました。

次に、企画委員が代表委員会へ提案したコロナ対策案や実践事例を紹介しました。

最後に、学校医さんからいただいた資料をもとに校長が説明し、学校教育課からいただいた資料をもとに、塩谷町の取り組みを紹介しました。私見もまじえて、「医療従事者の方をはじめとしたエッセンシャルワーカーの方々に感謝すること」や「家族に迷惑をかけないようにすること」などを話しました。

子どもたちからは、「自分たちで感染拡大防止に努める。」とか「地域での保健活動がわかった。」などの感想がありました。また、子どたちも感染防止に努めていたり、拡散防止に努めていることがわかりましたので、子どもたちを誉めました。効果はあったかなと思います。

しかし感染拡大により、教員と児童だけの授業になってしまいました。

最初に、校内のコロナ対策を養護教諭が説明しました。

次に、企画委員が代表委員会へ提案したコロナ対策案や実践事例を紹介しました。

最後に、学校医さんからいただいた資料をもとに校長が説明し、学校教育課からいただいた資料をもとに、塩谷町の取り組みを紹介しました。私見もまじえて、「医療従事者の方をはじめとしたエッセンシャルワーカーの方々に感謝すること」や「家族に迷惑をかけないようにすること」などを話しました。

子どもたちからは、「自分たちで感染拡大防止に努める。」とか「地域での保健活動がわかった。」などの感想がありました。また、子どたちも感染防止に努めていたり、拡散防止に努めていることがわかりましたので、子どもたちを誉めました。効果はあったかなと思います。

朝の学習

12月17日(木)朝の活動は学習でした。6年生は担任含めて4名の教員が入って指導していました。中学校へ進学させるために、万全を期しているようです。

雪の昼休み

4時間め

1年生は、「おかゆのおなべ」を学習していました。

2年生は、クリスマスのリースを作っていました。

2組は、「1年生を招待しよう」の出店で使う物を作っていました。

3組は、全員交流学習でした。

3年生は、校外学習のまとめをしていました。

4年生は、パワーポイントで作った資料を合体させていました。

5年生は、平行四辺形の面積の学習でした。

6年生は、手回し発電機の実験キットを作っていました。

寒かったですが、よく勉強しているようでした。

2年生は、クリスマスのリースを作っていました。

2組は、「1年生を招待しよう」の出店で使う物を作っていました。

3組は、全員交流学習でした。

3年生は、校外学習のまとめをしていました。

4年生は、パワーポイントで作った資料を合体させていました。

5年生は、平行四辺形の面積の学習でした。

6年生は、手回し発電機の実験キットを作っていました。

寒かったですが、よく勉強しているようでした。

表彰朝会

校長が表彰した後、児童会の企画委員によるあいさつ名人の表彰がありました。たくさんの子どもたちがあいさつ名人のため、各学年の代表が受賞することになりました。現在でも、あいさつがよくできる子がいます。素晴らしい子たちです。

風花

うまく撮影できませんでしたが、風花が舞っています。しかし、元気にティーボールをしていました。

授業の様子

2時間めと4時間めの様子を混ぜて紹介します。

1年生は、「クリスマス会をしよう」を話し合っていました。もうすぐ冬休みです。

2年生は、学力向上推進リーダーの指導をいただきながら、作文を書いていました。

2組は個別学習でした。3組は、2時間めも4時間めも全員交流学習でした。

3年生は、校外学習から帰ってきたばかりでしたが、お楽しみ会の準備を始めていました。

4年生は、面積の学習に入りました。だんだん勉強が難しくなってきます。

5年生は、喫煙防止教室でした。小学生のうちからの啓発が必要なため実施しています。

6年生は、昨日した長なわとびのデータを分析していました。

1年生は、「クリスマス会をしよう」を話し合っていました。もうすぐ冬休みです。

2年生は、学力向上推進リーダーの指導をいただきながら、作文を書いていました。

2組は個別学習でした。3組は、2時間めも4時間めも全員交流学習でした。

3年生は、校外学習から帰ってきたばかりでしたが、お楽しみ会の準備を始めていました。

4年生は、面積の学習に入りました。だんだん勉強が難しくなってきます。

5年生は、喫煙防止教室でした。小学生のうちからの啓発が必要なため実施しています。

6年生は、昨日した長なわとびのデータを分析していました。

清掃

水に触りたくないほどの寒い朝でした。しかし、水道掃除や水ぞうきん係は、手が凍るほどの冷たい水に負けずに、ぞうきんを絞ったり、スポンジでシンクを磨いていました。手荒れが心配ですが、よく働いていました。写真に写っていない子も、よく働いていました。本当に働くことを苦にしない子たちです。

委員会活動

6時間めに5・6年生が委員会活動をしました。

企画委員会は、あいさつ名人の表彰をする練習をしていました。

かしこい委員会は、かしこい集会で間違い探しをしようと企画していました。

やさしい委員会は、ビンゴ集会とあいさつ運動を企画していました。

たくましい委員会は、長縄集会の企画をしていました。

集会活動は、「学年や学級が異なる児童と共に楽しく触れ合い,交流を図る」ことと、学習指導要領で示されています。異学年交流をしながら3密回避をするのは難題ですが、子どもたちは密にならないような集会を企画していました。かしこい子どもたちです。

企画委員会は、あいさつ名人の表彰をする練習をしていました。

かしこい委員会は、かしこい集会で間違い探しをしようと企画していました。

やさしい委員会は、ビンゴ集会とあいさつ運動を企画していました。

たくましい委員会は、長縄集会の企画をしていました。

集会活動は、「学年や学級が異なる児童と共に楽しく触れ合い,交流を図る」ことと、学習指導要領で示されています。異学年交流をしながら3密回避をするのは難題ですが、子どもたちは密にならないような集会を企画していました。かしこい子どもたちです。

授業の様子

1~5年生は5時間めの様子です。6年生は撮影に失敗してしまったので、たまたま撮った1時間めの様子です。5時間めの2・3組は全員交流学習でした。

1~3年生は音楽でした。フェイスシールドやフェイスマスクをつけていました。1年生は校歌を歌っていました。卒業式も入学式も在校生が参加しなかったので、校歌の練習をほとんどしていませんでした。元気に校歌を歌っている姿を見ると、今度の卒業式は、校歌が歌える状況になっていることを願います。

4年生はタグラグビーをしていました。

5年生は振り子の実験をしていました。本校には写真のように大きな演示用の振り子があります。効果的に使って、理科の学力を高めてほしいものです。

6年生は八の字とびをしていますが、算数のデータの活用を兼ねています。優勝するのは、どのチームかを競っています。競技回数をチームごとにバラバラにして、平均で優勝するチーム、跳んだ回数の最大値を優勝とするのか、最頻値で優勝を決めるのかを、実際のゲームで求めようとしています。算数は机上の学問でなく、日常生活と関連付けさせようとしています。

1~3年生は音楽でした。フェイスシールドやフェイスマスクをつけていました。1年生は校歌を歌っていました。卒業式も入学式も在校生が参加しなかったので、校歌の練習をほとんどしていませんでした。元気に校歌を歌っている姿を見ると、今度の卒業式は、校歌が歌える状況になっていることを願います。

4年生はタグラグビーをしていました。

5年生は振り子の実験をしていました。本校には写真のように大きな演示用の振り子があります。効果的に使って、理科の学力を高めてほしいものです。

6年生は八の字とびをしていますが、算数のデータの活用を兼ねています。優勝するのは、どのチームかを競っています。競技回数をチームごとにバラバラにして、平均で優勝するチーム、跳んだ回数の最大値を優勝とするのか、最頻値で優勝を決めるのかを、実際のゲームで求めようとしています。算数は机上の学問でなく、日常生活と関連付けさせようとしています。

ICT教室

2年生が1・2時間めに、1年生が3・4時間めにICT教室をしました。1年生にとっては、初めてのパソコンです。恐る恐るマウスを動かしている子がいましたが、授業の終わり頃には、ドラッグアンドドロップのような細かい動きも素早く操作することができました。よくできました。

人権標語

全学年が、1時間めから6時間めの間に人権標語を作りました。今週の人権週間にちなんで作りました。子どもたちにとって人権とは難しいようです。まず「ジンケン」とは何かから、担任が説明してから、標語を作りました。写真に写っていないクラスも、よく書きました。

薬物乱用教室

栃木県警察生活安全部の方をお招きして、6年生が薬物乱用防止教室をしました。ビデオを見たり、クイズをしたりして勉強しました。最後は、ワークスペースにあるパネルを見て勉強していました。小学生のうちに、薬物の危険性を知り、実社会で安全で健康な生活を送ってほしいものです。

朝の学習

早めに終わってしまったクラスもありましたし、とちぎっ子学習状況調査の答え合わせをしているクラスもありました。担任をしていない無担の教員も各クラスに分担して教えていました。

5時間め

全クラスが道徳でした。心を耕し、善い行いができるようになる心になれば、最高です。

昼休み

毎週水曜日は、クラス全員で遊ぶ人決めている学年があります。普段、外に出ない子も、今日ばかりは体を動かしています。夏休み明けの頃、運動不足が心配されたので、クラスで話し合った結果だそうです。運動の苦手な子も、参加しています。今日は、サッカーをすると決めたそうです。

クリスマス

2組の廊下の掲示板がクリスマスになりました。クリスマスや冬休み、お正月など、楽しい行事が続きます。感染防止に努めながら過ごしてほしいものです。

あいさつがよくなりました

バスを降りた子が次々とあいさつをしていきます。しかも、目を見て、あいさつしています。中には、一度立ち止まってあいさつしている子もいます。素晴らしい子たちです。今朝は確認していませんが、おそらく徒歩通学の子もできていると思われます。指導の積み重ねのおかげです。繰り返し指導をし続けることで、今までできなかった事ができるようになるのは指導の成果です。強制ではなく、あいさつの大切さに気付き、自らが自然にできるようになることで、習慣になります。あいさつがよくできる人は、職場でも高評価でしょう。学校では、基本的生活習慣の一つとしています。

よい一日になりそうです。

よい一日になりそうです。

人権週間

今週の人権週間にちなんで、人権クイズが西階段に掲示されました。問題をめくると答えがあります。楽しみながら、人権に関心をもってもらいたいものです。

個人懇談

個人懇談を開催中です。昇降口で検温し、消毒して教室に向かっていただいています。お忙しいところ、ありがとうございます。

給食スタッフにお礼

先日聞いた話ですが、3年生数名が給食トラックの運転手さんに「いつもおいしい給食ありがとうございます。できれば、もっと給食を増やしてください。」と、並んでお礼を言っていたそうです。カロリーの関係で給食を増やすことはできませんが、お礼を言ったことは素晴らしい子たちです。

昼休み

1年生をおんぶして遊んであげている6年生がいました。やさしいです。

1階のワークスペースには、箸を使って豆をつかむゲームに1年生が挑戦していました。

2階に上がると、勉強しているクラスがありました。

6年生の企画委員は、あいさつ名人の賞状を作っていました。自分が楽しんだり、自分を高めようとすることも大切ですが、1年生のためだとか全校生のためだとかの理由で動く6年生は、立派です。

1階のワークスペースには、箸を使って豆をつかむゲームに1年生が挑戦していました。

2階に上がると、勉強しているクラスがありました。

6年生の企画委員は、あいさつ名人の賞状を作っていました。自分が楽しんだり、自分を高めようとすることも大切ですが、1年生のためだとか全校生のためだとかの理由で動く6年生は、立派です。

ボランティアをしよう

1年生が、「ボランティアをしよう」をしました。従来は、1~3年生が、運動会の前に校庭の石拾いをしていました。しかし、教育内容を見直し、1~3年生は、学級会で何をするかを話し合い、実施することにしました。時期も話し合いで決めます。1年生は、大掃除の時期の今日でした。清掃の時間では、たてわり班で行うために、一番小さい1年生は床掃除がほとんどですが、今日は、トイレ掃除や掃き掃除、絨毯のごみ取り、水道掃除など、上学年が清掃する分担をしていました。1年生でも、結構できるものです。感心しました。そして、きれいになりました。よく考えて、きれいにできました。

授業の様子

2時間めと3時間めの様子です。どのクラスもよく勉強しているように見えました。5年生は、残念ながら撮影に失敗してしまいました。

下校

バスの出発時刻の5分前に全員集合していました。時間を守るよい子たちです。今日も気をつけて帰りましょう。

5時間め

1~3年生は音楽でした。全員、フェイスシールドかフェイスマスクをつけています。コロナに気をつけていました。

2・3組は、全員交流学習で不在でした。

4年生は、校庭でタグラグビーをしていました。

5年生は、振り子を試してみて、気づいたことを話し合っていました。

6年生は、学習発表会の計画を立てていました。

2・3組は、全員交流学習で不在でした。

4年生は、校庭でタグラグビーをしていました。

5年生は、振り子を試してみて、気づいたことを話し合っていました。

6年生は、学習発表会の計画を立てていました。

春野菜

中学校入学説明会

14時30分から、塩谷中の先生をお招きして、塩谷中の入学説明会をしました。コロナに翻弄された今年ですが、時間は待ってくれません。卒業の準備が進んでいます。

閉会後には、6年PTAを開き、卒業に向けての打合せをしました。月日の経つのは早いものです。いよいよ卒業ですが、コロナが心配です。

閉会後には、6年PTAを開き、卒業に向けての打合せをしました。月日の経つのは早いものです。いよいよ卒業ですが、コロナが心配です。

休み時間

天気に恵まれ、元気に遊んでいます。

チャイムが鳴ると、走って昇降口に向かっています。時間を守る立派な子たちです。

手洗い教室

2時間めに1年生、3時間めに2年生が、手洗い教室をしました。この時期なので子どもたちは真剣に勉強していたように見えました。

看護師さんたちは、この大変な時期でも、子どもたちのために、感染予防の大切さを教えてくれました。あらためて、医療従事者の方に感謝します。

看護師さんたちは、この大変な時期でも、子どもたちのために、感染予防の大切さを教えてくれました。あらためて、医療従事者の方に感謝します。

お知らせ

創立150周年記念

マスコットキャラクター

「おーみー」

ダウンロード書類

欠席・遅刻・早退届.pdf

↑トラブル防止のため、できるだけ書類による連絡をお願いします。

学校感染症に関する登校申出書.pdf

出席停止(新型コロナ、インフルエンザ等)後、再登校する際に提出してもらうものです。医師の証明等は必要ありません。

リンク

カウンタ

2

1

9

1

1

0

1