2023年4月の記事一覧

4/28 全校で同時学級会

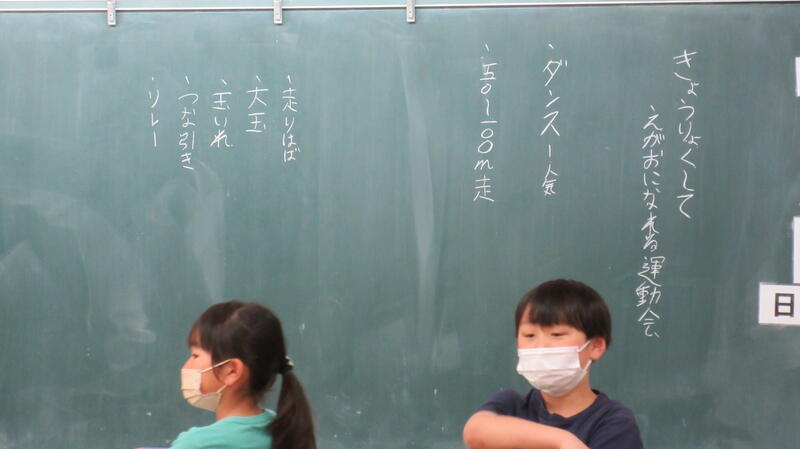

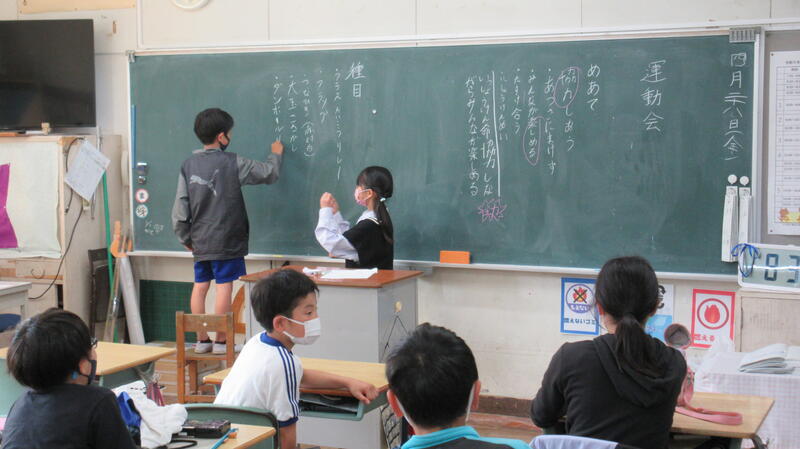

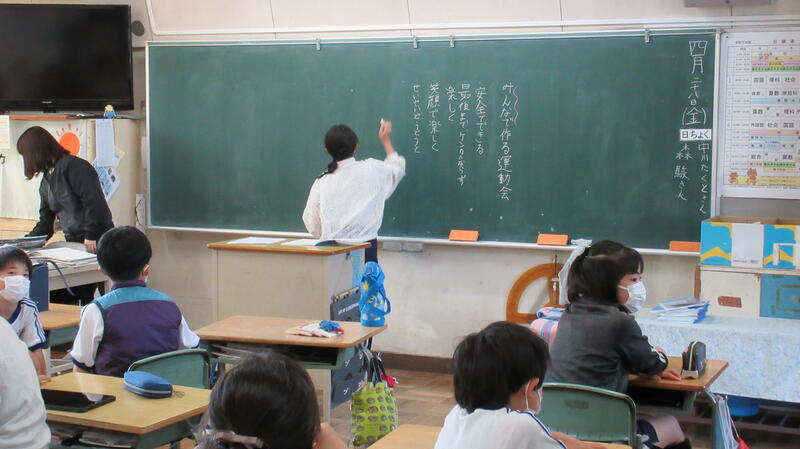

4/26の臨時代表委員会で児童会本部から話があった「みんなでつくる運動会」の学級話し合いを朝のはげみタイムと長小タイムを使ってしました。どのクラスも「どんな運動会にしたいか」と「そのためにどんな種目が必要か」というテーマで意見を出し合っていました。学級委員がいるのは3年生以上ですが、2年生や1年生の教室でも先生が司会をしながら、とても活発に意見を出し合っているクラスがありました。どんな意見が集まるか楽しみです。

いろいろな学年の様子をできるだけ載せます。

4/26 臨時代表委員会

昼休みに臨時代表委員会が開かれました。議題は「みんなでつくる運動会」です。今年の運動会は児童会主体で、「どんな運動会にしたいか、どんな種目をやりたいか」から考えます。ちなみに児童会は、長小児童全員の組織です。代表委員会は、3年生以上の各学級から代表(学級委員)が集まって開く、国で言えば、国会のようなものです。

28日までに各学級で話し合ってくることになりました。学校では、授業参観や1年生を迎える会があり忙しい中なので、28日の朝のはげみタイムと長小タイムを合わせて30分の学活タイムを設定しました。みんなの中からどんな種目がやりたいと出てくるか楽しみです。

4/25 朝の長小タイム

長小タイムに図書室で1年生が本を読んでいました。自分の読みたい本を選んで、中には友だちと見せ合いながら読んでいました。入学後間もない1年生ですが図書室には、静かで落ち着いた時間が流れていました。

6年生の教室では、先生の読み聞かせにクラス全員が集中していました。耳をそばだてると本の中身は原子爆弾に関わる話だったようです。

4/24 授業の様子 算数専科 ALT 課題学習

3年生が算数専科の関先生の授業を受けていました。今年、本校では3年生の算数に専科教員の配置がありました。今、千葉県では県の施策で算数や理科、体育などの教科に加配教員を増やしてくれています。

別の教室では、ALTのマタラキ先生の授業を受けていました。英語ルームでマタラキ先生と担任の先生によるチームティーチングの授業です。

6年生は一転、静かに社会科の課題学習に取り組んでいました。この時はたまたま、監督の先生が他の教室に行って留守でしたが、全員が集中してタブレットなどを使い、調べ学習をしていました。さすが6年生です。

6年生体育

6年生が温かい日差しの下、体育の学習をしていました。体育倉庫にある用具を使って「創作運動(?)」に楽しそうに取り組んでいました。グループで相談し、用具の配置や使い方を工夫して、様々な動きを試していました。ユニークな発想で実行が困難な動きもあり、笑いがあふれたグループもありました。自らの発想で身体のいろいろな動きを引き出す新しい体育のアプローチだと思いました。

学力テスト

6年生は全国学力学習状況調査、2~5年生は教研式学力標準検査に取り組んでいます。

今日は1時間目から、校内は静まりかえっています。1年生の廊下からだけ元気な声が聞こえました。

6年生 音楽

6年生が音楽で歌唱の指導を受けてました。ドレミの音階を手で音の高さを表しながら発声する練習です。

先生の指示に合わせて変化があり、楽しそうに音程をとっていました。

4/14 1年生

1年生が傘立ての使い方をおしえてもらっていました。みんなが入れられるようにちゃんと閉じて入れることや始めに入れる人が端から縦に入れると良いとおそわっていました。

4/13 部活動が始まりました

部活説明会はまだですが、5・6年生で継続して取り組んできた子供たちは今日から部活動を始めました。

入学式が無事終了しました。

本日、入学式を終え、本年度の長崎小児童537名が揃いました。本年度は全学年3学級でスタートします。新型コロナによる学校活動の制限もほぼ無くなり、様々なことが再開できると思います。楽しみです。でも、ただ単に以前の通りに戻そうとは思っていません。コロナ禍を経て、世の中のいろいろなことに変化が現れました。保護者の方々の仕事の進め方にも少なからず変化があったものと思います。これからも社会はどんどん変化していくようです。子供たちはそうした変化のある未来に生きていかなくてはなりません。変化の中で自分を見失わず、強く生きていくためには、学校の全ての教育活動を通して、子供たちの自立心(自律力)・判断力・他者と協力する力を育てていきたいと考えます。そうした力を育てていくため、学校行事の在り方にも一考を加え、子供たちが計画から参加する子供主体の行事に変化させていこうと思っています。これまで長く学校では、子供たちに上手にやらせること、指導後の結果の姿を披露することに主眼が置かれていました。学校の行事活動自体はほとんどが児童育成の大舞台になり得るものです。その大舞台を結果発表の場では無く、経過発表の場としていきたい。その場にはそれぞれの子の努力や試行錯誤する姿が現れている。イメージするのはそんな行事活動です。上手くいかなくても良いから自分たちの考えを実現可能な形に修正しながら作り上げる。このことを通して、自分を信じ、なんでもやれそうだと、未来に自身と希望を持てる子供たちを育てていきたいと思います。