文字

背景

行間

2021年12月の記事一覧

障がい者自立支援センター多摩・法政大学・連光寺小学校 そしてSDGs

午前中、障がい者自立支援センター多摩(ワークセンター れすと)と法政大学の皆様がいらっしゃいました。

これからやってみようという取り組みの打ち合わせです。

まずはこれ、何でしょう。

これは、「グレイセージグラス」というイネ科の草で作ったストローです。

太さがまちまちなのが自然素材そのものですね。

ベトナムの障がい者施設で作られているそうです。

ちょっと前から、プラストローの代替が進んでいます。紙であったり、サトウキビの茎であったり、そもそもストローを使わなくしたり…、取り組みは様々です。プラスチックの不必要な使用が減ればもちろん地球環境に寄与することになります。

今回、市役所の紹介で、ベルブ永山とVITAの喫茶コーナーを運営している、障がい者自立支援センター多摩(ワークセンター れすと)と法政大学と繋がりました。

ベトナムの障がい者施設で作られた自然素材のストローを、(法政大学現代福祉学部)

障がい者自立センター多摩が運営する喫茶コーナー「れすと」で出し、(障がい者自立支援施設)

廃棄になったストローはヤギの餌としていただく、(連光寺小学校)

という流れです。

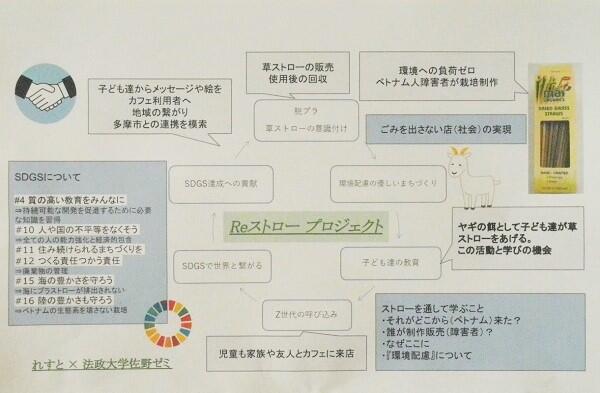

法政大学現代福祉学部の学生さんが、「Reストロー プロジェクト」と題し、循環図まで作ってきてくれました。

この循環に乗らない選択肢はありません。

連光寺小学校としても、「Reストロー プロジェクト」に協力させていただくことになりました。

年度明けには、学生さんが子供たちにこのプロジェクトの話をしに来てくれるそうです。これもとても楽しみです。

「誰も取り残さない」が大命題のSDGs。

脱プラスチック、障がい者、福祉施設、大学、小学校の協働がどこまでできるか未知数ですが、持続可能なこれからの社会に向けて、少しでも進めるのであれば取り組んでいきたいと思います。

ベルブ永山とVITAの喫茶コーナー「れすと」で、このストローは使用されます。近くに寄られた際は、お立ち寄りください。

3年生 理科「太陽の光」

3年生の理科の学習単元、「太陽の光」です。

ここでは、光が反射すること、光を集められること、光に伴って熱も反射すること、など、反射性や直進性について学びます。

まずは一人一枚鏡をもって、校庭の日向と日影が混在する滑り台付近に集合。

太陽の光に反射させた光がどう進むのかを確認します。

光のカクテル光線です。まっすぐに進むことがわかりました。

続いて、反射した光を集めることができるのか、反射した光をさらに反射させることができるのか、を試してみます。

うん、これもできました。光を操ることができるという実感が伴っていきます。

次に、光を集めてみようということになりました。

羽澄先生が,、集まった光の照度を計っています。

明るさだけではありません。どうもあったかくなっている様子…。

それでは実験台として担任の松本先生になってもらって、背中に光を集めてみましょう。

それっ、みんなで光を集めます。

「あったかぁ~い」と松本先生。すかさず、温度を測りに行く児童がいます。すばらしい!

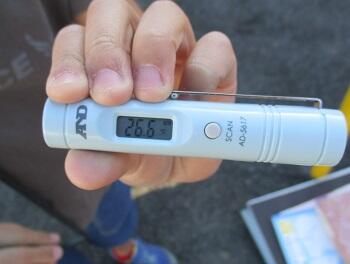

温度は26.6度でした。あったかいはずです。

実感を伴って学習が進んでいきます。

「理科、楽しい!」なんて言葉が、そこかしこで聞こえました。

最後に、もっと光を集めたらどうなるかということで、虫眼鏡を使って集めてみました。

とうぜん、黒い画用紙も。

太陽光線に直角にセットすると、見る見るうちに煙が出て、画用紙が焦げ、穴が開いていきます。

太陽の光の力ってすごい!と改めて感じたところでチャイムが鳴りました。

(よい子は家でものを焦がしてはいけませんよ!)

体を動かし、体感して進む3年生の理科は楽しいですね。

6年生 芸術鑑賞教室「こころの劇場」

6年生が芸術鑑賞教室として「こころの劇場」を鑑賞しました。

劇団四季が日本全国の子どもたちと演劇の楽しさを分かち合うために行っている公演活動です。

例年ですと、パルテノン多摩や調布のグリーンホールで開催されるのですが、コロナ禍ということもあり、2年間は休止していました。

今年度は、Webによる視聴という形で復活しました。

申し込んだ各学校に、IDとパスワードが送られてきて、専用サイトにアクセスして鑑賞します。

今年度の演目は、「はじまりの樹の神話」でした。

今日は寒い一日でしたが、6年生は特別活動室で暖かい部屋でゆったりと鑑賞することができました。

(動画画面の転用掲載禁止のため、塗りつぶしております)

劇団四季の皆様、ありがとうございました。

連光寺小学校 名入りカレンダー

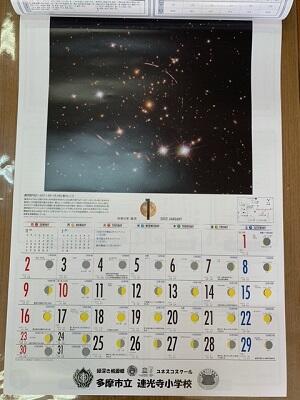

11月に購入希望者を募っていた「太陽・月・星のこよみ」カレンダーですが、購入希望者が校内の教室掲示用分も含めて50部以上になりましたので、「校名」の名入れサービスを頼みました。

50部以上購入が集まると入れてくれるサービスです。

(申込時には購入を催促するようで言っていませんでしたスミマセン)

昨日、申し込んだご家庭に配布しました。

こんな感じです。

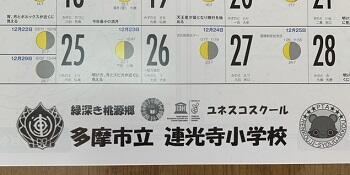

すべての月の下の部分に、校名が入っています。

PTAマスコットのレンレンもかわいいキャラクターとして入れさせてもらいました。

来年度も50部以上集まるといいなぁ。

冬休みまであと10日になりました

夏休み明けの9月、感染第5波による緊急事態宣言を受けて、午前授業で教育活動スタートしました。

その後の奇跡的な感染の落ち着きにより、3年生の高尾山を皮切りに、10月以降はこれまで行うことができなかった校外学習の目白押しでした。

「それ行け、やれ行け」の3か月間だったかもしれません。

今週からは、今年度2回目の個人面談が始まります。

これまでの学習や学校での生活を振り返り、ご家庭と子供たちの成長を共有しながら、明日に向かう手立てを話し合わせてください。お忙しいところお時間いただきますが、どうぞよろしくお願いします。

さて、秋頃から大谷戸公園の芝生が枯れてくると、土を掘り返したような跡が朝に見られるようになりました。

これは今朝の様子。

黄色で囲った部分が、その掘り返したような跡です。

これ実は、モグラの仕業。夜中に一生懸命活動しているのですね。時折校庭でもこの痕跡が見られることもあります。生き物が豊かな証拠の一つです。

朝、飼育委員会がヤギの世話をしているのですが、一人の飼育委員の児童が「ちょっとやりすぎたかなぁ…」と言いつつ、新しい手袋を見せてくれました。防水で、ゴム製のしっかりとした作業用手袋です。

なんでも、飼育の仕事をするために買ってもらったのだとか。

教育活動へのご理解、ありがとうございます。

★土日祝日、平日夜間に学校への連絡が必要になった場合は、

多摩市庁舎管理室 042-338-6855にご連絡ください。

庁舎管理員が状況を聞き、学校に連絡を取ります。

★悩みを抱え込まないで!

24時間365日、誰でも無料・匿名

あなたのいばしょチャット相談

相談窓口一覧.pdf

保護者向けリーフレット「どうしたの?」一声かけてみませんか.pdf

PTA作成 地域安全マップ

スマートフォンからですと全画面を表示することができません

タブレットかPCでご利用ください

ロイロノート・ログイン

学校IDは「renkouji」と入力

★保護者用Googlemeetのつなぎ方.pdf

保護者会で使用するGoogle Meetの接続方法

★Wi-Fi接続方法.pdf

簡易なWi‐Fiへの接続方法