文字

背景

行間

活動の様子(令和7年度)

【2年】一人一台端末の活用~様々な場面で活用しています~

【2年】一人一台端末の活用~様々な場面で活用しています~

2年生(12月8日)の様子です。

この時間は、子供たちがロイロノートを使ってアンケートに回答していました。本校では、ほぼ毎日GIGAスクール構想により実現した一人一台端末環境を授業等で活用し、一斉学習や個別学習、協働学習等で使用しています。授業以外でもアンケートの回答など、様々な場面で活用しています。2年生も慣れた手つきで操作している姿が見られました。

引き続き、一人一台端末の「日常的な活用」を積み重ねることで「効果的な活用方法」を研究しながら、推進していまります。

《PTA主催》令和7年度「ふれあい体験教室」が開催されました(^_-)-☆

《PTA主催》令和7年度「ふれあい体験教室」が開催されました(^_-)-☆

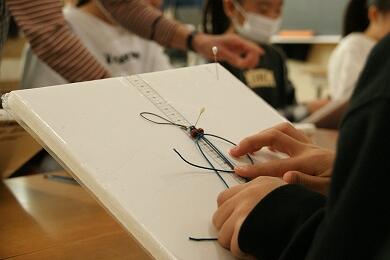

先日(12月6日)、PTA主催の「ふれあい体験活動」が開催されました。この活動は南小学校PTAの特色ある活動で、「手作り遊びや活動を通した『人と人とのふれあい』の中から、つくり出す喜びや仲間とともに遊ぶことの楽しさを、みんなで体験する」ことを目的としています。

様々な特技をお持ちの講師の先生方をお招きして、子供たちは21教室のふれあい体験活動を楽しみました。

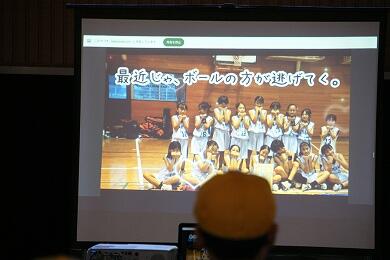

【開会行事の様子】PTA会長さんのあいさつや南ヶ丘クラブの活動紹介(サザンウィンドの演奏、南ヶ丘JBC・南ヶ丘MBCの紹介動画)がありました。

【ふれあい体験教室の様子】子供たちが21の体験に挑戦!楽しみました(^_-)-☆

講師の皆様、PTA役員の皆様、南小学校の子供たちのために貴重な体験活動の場をご提供いただきまして、大変ありがとうございました。

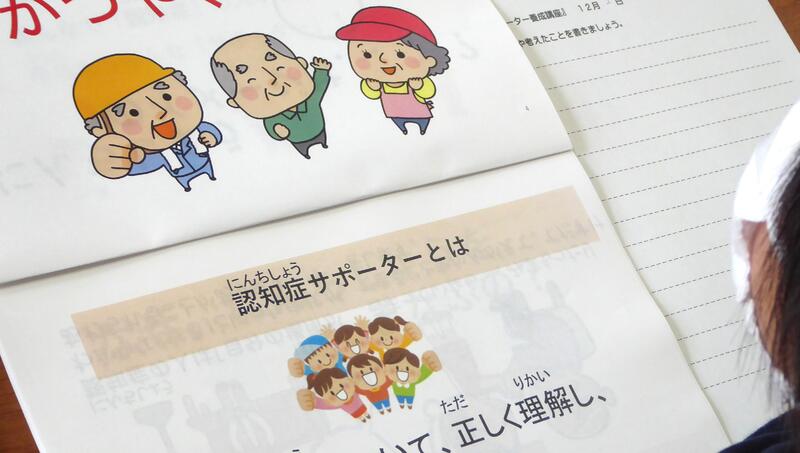

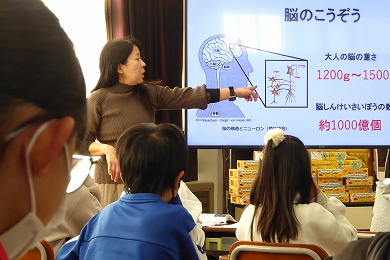

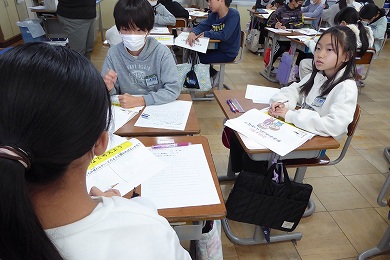

【4年】総合的な学習の時間「認知症サポーターになろう」

【4年】総合的な学習の時間「認知症サポーターになろう」

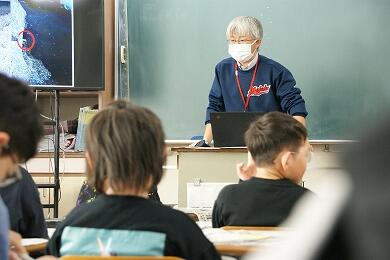

4年生の総合的な学習の時間の授業(12月2日と3日に実施しました)の様子です。

この学習は「認知症について正しく理解するとともに、高齢者や病気・障がいがある人たちに、思いやりの心をもって接することや互いに助け合い支え合うことの大切さに気づく」ことを目的としています。

この日(12月2日)は、さくら市認知症地域支援推進員の伊藤はずき様、柳田里子様にお越しいただいて実施しました(12月3日はケア・ステージ氏家の小林由香里様、草川翔子様にもお越しいただきました)。

子供たちは、高齢化社会の現状を確認した後、脳の機能や認知症の種類、認知症の方に現れる症状、認知症の方やその家族に対する関わり方などを学びました。さらに授業の後半には、担任が高齢者役となり、子供たちが高齢者との関わり方を寸劇で体験しました。

やさしく声をかけることや、場合によっては見守ることなどを学んだようです。相手の立場や気持ちを考え、どんな人にでもやさしくできるといいですね(^^)/

伊藤さん、柳田さん、小林さん、草川さん、ありがとうございました。<m(__)m>

大活躍「凡事徹底」駅伝競走大会!感動をありがとう(^^)/

大活躍「凡事徹底」駅伝競走大会!感動をありがとう(^^)/

昨日(12月3日)のさくら市駅伝競走大会では、みんなが力を合わせてがんばりました!

前日までの練習等の様子をお伝えいたします。

5年生も、6年生も立派な走りを見せてくれました。それは、みなさんが「目標」を立てて「一生懸命」に「全力で努力」してきた成果でもあります。当たり前のこと(走ること)に、それこそ徹底して取り組んできたみなさんの努力の結晶です。支えてくれた保護者の方々や先生方、さらに共に支えあった同じ南小の仲間、そして大会を開催してくださった関係者の皆様にも感謝しましょう。ありがとうございました。

写真は、「襷の受け渡しを含めた直前の練習」や「ロング昼休みのマッスルタイム」、「持久走記録会」・・・ですが、こういった取組み以外にも、休み時間などの隙間時間を活用した「すきまランニング」や、「朝ラン?」「家(うち)ラン?」「チャレンジランニング(チャレラン)?」など、各自主体的に取り組んできた成果なのかもしれません。たいへんよく頑張りました(^_-)-☆

【これまでの取組みの様子】

【5年生の優勝カップ】

5年生も!6年生も!感動をありがとう!そして「おめでとう!」

第9回さくら市駅伝競走大会(市制20周年記念大会)「最高の自分を表現」感動しました

第9回さくら市駅伝競走大会(市制20周年記念大会)「最高の自分を表現」感動しました

本日(12月3日)、さくらスタジアム周辺を会場とした「第9回さくら市駅伝競走大会」が開催されました。開会式にはさくら市長が来賓あいさつの中で「長距離走は自分との戦い!順位はでますが、これまでの練習の成果を発揮し、全力を尽くし、最高の自分を表現してください!」と子供たちにメッセージを送ってくれました。

子供たちは、みんなで助け合い、協力し合い、励ましあって、「一生懸命」に「襷」を繋ぎました!その姿に感動しました。エンジョイランニングも、最後まで走りぬきました!

【開会式の様子と市制20周年記念ハンドタオル】

【5年生の部の様子】

【6年生の部の様子】

【エンジョイランニングの部】

【表彰の様子】

南小の成績は「5年生が優勝、準優勝、3位」さらに「6年生が準優勝、4位、8位」と大活躍でした。おめでとうございます!

【5年】家庭科「物を生かして住みやすく」整理・整とんで便利な生活を

【5年】家庭科「物を生かして住みやすく」整理・整とんで便利な生活を

5年生の家庭科の授業(12月1日)の様子です。

この単元では、気持ちのよい住まい方について、健康・快適・安全などの視点から、課題をもって、基本的な知識及び技能を身に付け、住まいの整理・整頓や清掃の仕方、環境や資源を大切にした物の使い方などを考え、工夫することができるようになることをねらいとしています。

この時間は、身の回りを整えることのよさや必要性について考え、実際に自身のロッカーや机の中の整理・整とんを行いました。

自身のロッカーや机の中の整理・整とんを行い、授業の終わりには「片付いているとやる気になる」や「よく使うものとあまり使わないことを分けてみた」などの振り返りがありました。

ポイントは、「片付け=きれい」という認識よりも「片付け=便利」なのかもしれません!この後の授業の展開が楽しみです(^^)/

【1年】生活科「来春に向けて」チューリップの球根を植えました(^^)/

【1年】生活科「来春に向けて」チューリップの球根を植えました(^^)/

1年生の生活科の授業の様子(11月28日)です。

子供たちは、あさがおを育てていた鉢にチューリップの球根を植えました。この後、どのように育っていくのかを観察し、何色のチューリップが咲くのか…楽しみに待ちたいと思います。

子供たちは、「きれいな花が咲きますように」と願いを込めながら、やさしく球根を植えていました。春が楽しみ!

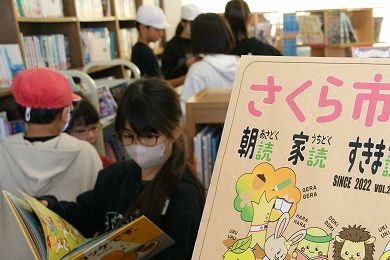

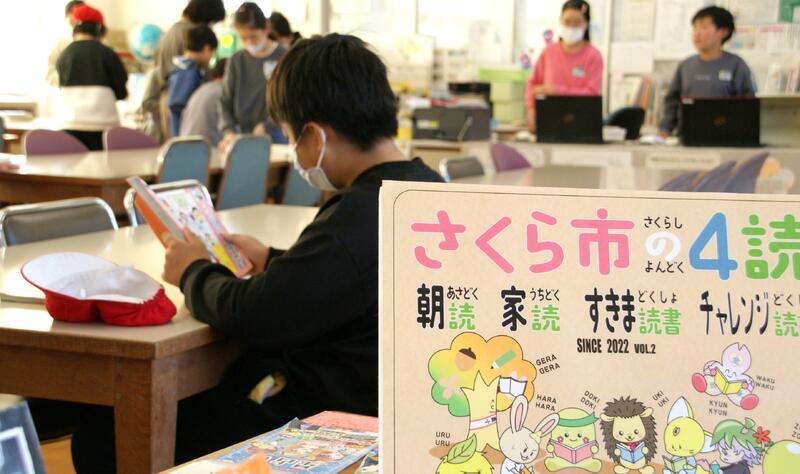

《ロング業間》教育相談日課~図書室で熱心に本を読む姿がありました~

《ロング業間》教育相談日課~図書室で熱心に本を読む姿がありました~

先日(11月28日)のロング業間(通常より10分長い2時間目の後の休み時間)も、11月27日(木)に引き続き、担任が教室で児童一人一人の話を聴く教育相談を実施しました。教育相談にあたっていない児童は長い業間休みとなりますが、この日は図書室を訪問しました。本を返却したり、新たに借りたり、図書室で本を読んだりしている南っ子の姿がありました。

図書委員さんは、12月8日(月)~12日(金)の後期読書週間に向けて、イベントの準備(①分類ビンゴ②クリスマスツリーを完成させよう③シリーズ・ラリー)をしていました。イベントの内容は12月5日(金)の朝の活動で図書委員さんが各クラスを訪問し、説明する予定です。お楽しみに(^_-)-☆

《交通安全教室》自分の命は自分で守る~危険回避能力を高めるために~

《交通安全教室》自分の命は自分で守る~危険回避能力を高めるために~

11月13日に4・5・6年生が、11月27日には1・2・3年生が、交通安全教室を実施いたしました。

この交通安全教室は、安全な自転車の乗り方や歩行の仕方について知り、交通事故にあわない安全な生活を送ろうとする態度や意識を育てることを目的としています。

この日(11月27日)は、1・2・3年生が「安全な歩行の仕方」について学びました。そのときの様子をお伝えいたします。

引き続き、子供たちがいかなる状況下でも自らの命を守り抜き、安全で安心な生活や社会を実現するために、「主体的に行動する態度」や「危険を予測し回避する能力」を育成することに努めてまいります。保護者の皆様におかれましても、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

《ロング業間》教育相談日課~子供たちの外で元気に遊ぶ姿がありました~

《ロング業間》教育相談日課~子供たちの外で元気に遊ぶ姿がありました~

昨日(11月27日)のロング業間(通常より10分長い2時間目の後の休み時間)に、担任が教室で児童一人一人と教育相談を実施しました。教育相談にあたっていない児童は長い業間休みとなり、ほとんどの児童が外で遊んでいます。また、この日は「マッスルタイム」ではありませんでしたが、持久走の練習としてランニングする子供たちの姿もありました。

元気いっぱい南っ子!