校長先生から今日のお話

12月12日(金)学校運営協議会

学校運営協議会

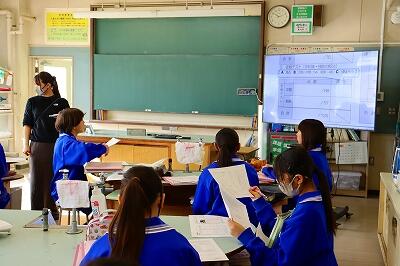

本日は第4回学校運営協議会が行われました。学校教育に造詣の深い地域の方々が委員であり、日頃から大沼中学校の教育活動を見守っていただいているとともに、ご支援、ご指導、相談にものっていただいております。本日は2学期の教育活動を総括するとともに、生徒の学習の様子をご覧になられました。また、生徒会本部役員の生徒たちとの会食も行われ、楽しいひと時を過ごしていただきました。本日はご来校いただきありがとうございました。3学期もどうぞよろしくお願いいたします。(校長)

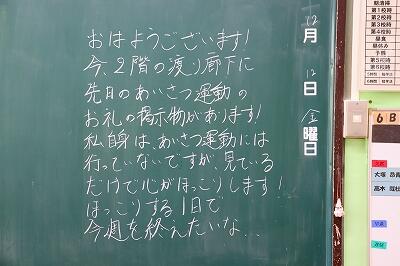

昨日、八木崎小と上沖小からいただいたあいさつ運動へのお礼のメッセージカード

1校時 道徳研究授業の様子

12月11日(木)スーパー元気さわやかキャンペーン

スーパー元気さわやかキャンペーン

春日部市では、約30年前にあった他県でのいじめによる生徒の自殺をきっかけに、「スーパー元気さわやかキャンペーン」というイベントを実施し続けています。主な活動は、中学校区ごとに小中学生の代表が集まり、「いじめをなくし、誰もが安心して過ごせる楽しく安全な学校にするために」をテーマにスローガン等々を考え、それらを自校に持ち帰り、児童生徒に周知し、実践するというものです。それぞれの地区により取り組む内容はまちまちですが、目的は同じです。大沼中学区では先日、中学生が八木崎小と上沖小に朝訪問し、校門であいさつ運動をしながら、全校生徒が作った「いじめ防止」につながるメッセージが書かれた手作りのカードを配布しました。

今日は、午後に八木崎小と上沖小から代表の児童が来校し、3校でいじめ防止のスローガンを検討しました。話し合いを聴いていると、感心するほど立派な話し合いが行われていました。児童生徒のみなさん、本日はありがとうございました。そして本当に大切なことは、自分の学校の仲間たちにそれらを周知し、実践することで、大沼中学校区からいじめを撲滅することにつなげることです。みんなで声をかけ合い、いじめのない学校、いじめのない社会を作っていきましょう。(校長)

7、8、9組 保健体育 ソフトバレーボール

1年生 理科 地震

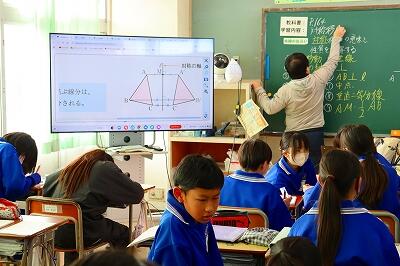

1年生 数学 図形 垂直二等分線の作図

1年生 美術 木材を加工し手鏡を作製中

2年生 期末テストを振り返る

2年生 数学 平行線と比

3年生 理科 惑星の動き

3年生 英語 仮定法

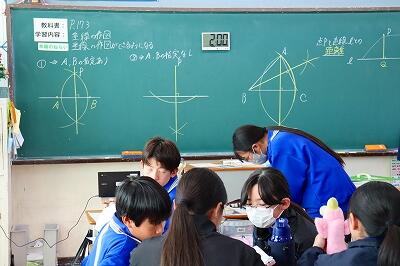

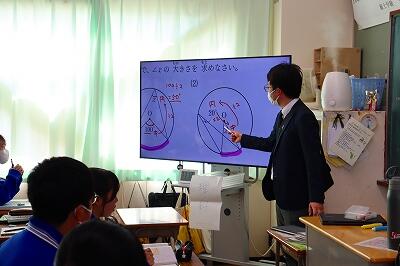

3年生 数学 円周角の定理

3年生 社会 公民 金融

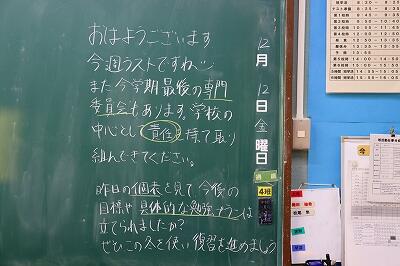

スーパー元気さわやかキャンペーン グループ会議

本校の生徒会本部役員の生徒たちが進行、運営しました

先日の朝のあいさつ運動のお礼のメッセージを受け取りました

25名の児童生徒がグループに分かれ、いじめ撲滅のスローガンを考えました

小学生たちも堂々と立派な意見を述べていました。

スローガンが決まりました。ここからが本当のスタートです。よろしくお願いします。

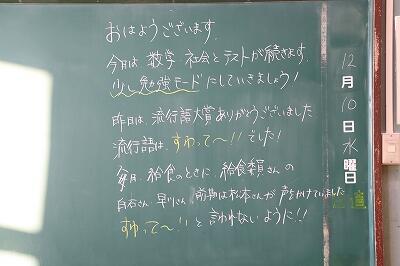

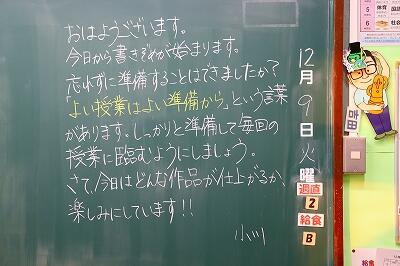

12月10日(水)勉強の目的を見失ってはならない

勉強の目的を見失ってはならない

1、2年生はいま、期末テストも終わり、面談期間中ということで下校時間も早く、家でゆっくり過ごしている人も多いことと思います。たまにはゆっくり過ごすことも大切なことですよね。でもゆるみ過ぎには注意です。人はなぜ学ぶことが必要なのでしょうか…。成績が悪いと叱られるから?高校入試で良い成績の学校に合格するために必要だから?確かにそれも事実ですよね。でもね、それはあまり前向きな動機ではありません。叱られたくないから勉強する、勉強しないと偏差値の高い高校に入れないから勉強する…そうではなくて、知ることの喜び、知ることでさらに知りたくなる、そういったことの積み重ねの結果、人は人生を豊かで楽しいものにすることができるのです。いつの時代も社会を変革したり、心豊かで楽しい人生を送ったりするために必要なことは学問と心です。心豊かに楽しく生きていくために、勉強する習慣を身に付けましょう。(校長)

1年生 保健体育 選択

7、8、9組

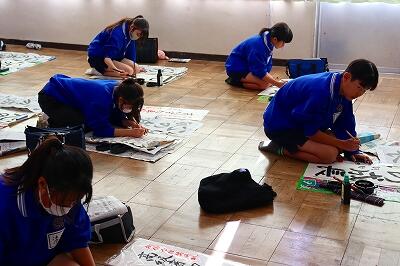

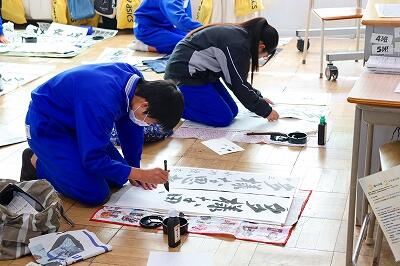

3年生 国語 書き初め

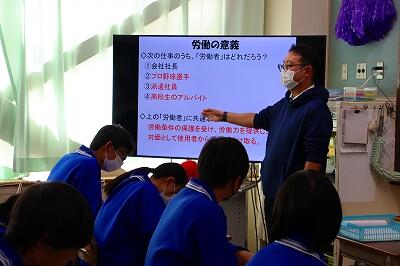

3年生 社会 公民 労働

3年生 数学 円周角の定理

3年生 理科 惑星の動き

2年生 理科 電気回路

2年生 社会 歴史 開国

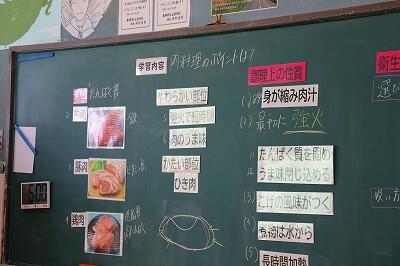

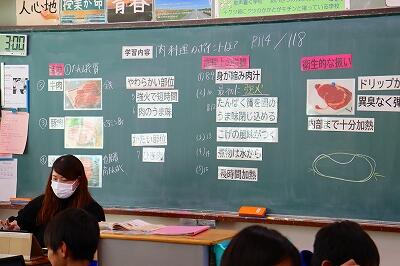

2年生 家庭科 調理実習に向けて

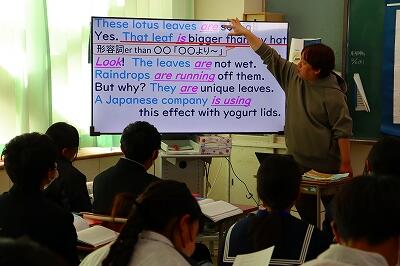

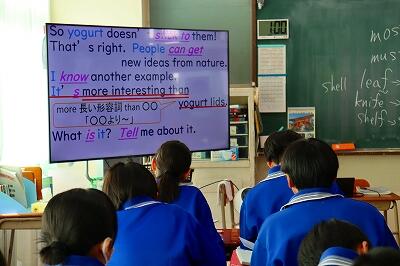

2年生 英語

1年生 数学 図形の移動

1年生 国語 書き初め

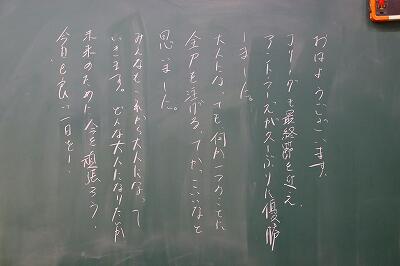

12月9日(火)「よし、大丈夫!次がんばろう!」

「よし、大丈夫!次がんばろう!」

このホームページのトップページには、「今年一年はどうでしたか…、来年はどんな年にしたいですか…」というメッセージがあります。また、昨日から三者面談(二者面談)が始まり、2学期がんばったことや課題を担任の先生と確認していますね。2学期の終わり、そして今年の終わりの時期ということもあり、「振り返り」をする時期ですね。「勉強をがんばった」、「部活動をがんばった」、「係や委員会活動をがんばった」とみなさん色々なことをがんばりましたね。またその一方で不十分な取り組みで反省したり、しなければいけない事を怠けてしまい、その結果良い成果を残せなかったりと反省する人も少なくないのではないでしょうか…。人は弱い生き物ですから、つい怠けてしまったり、さぼってしまったりしますよね。ここで大切なことは、そういった自分でも嫌いにならないで、「自分はやればできる!」、「よし、大丈夫、次がんばろう!」という気持ちを持つことです。この気持ちを持てれば、今後の成長に近づくのです。

怠けてしまったり、がんばったけれど良い成果がでなかったときは、「よし、大丈夫!次がんばろう!」、この言葉を自分に言いましょう。そして友達にも「よし、大丈夫!次がんばろうよ!」と声をかけられるようになってほしいと思います。(校長)

1年生 理科 テスト返却

1年生 音楽 筝曲

3年生 道徳

3年生 社会 株式会社

2年生 家庭科 調理実習に向けて

2年生 英語

2年生 理科 電気

2年生 国語 書き初め

1年生 国語 書き初め

1年生 数学 作図

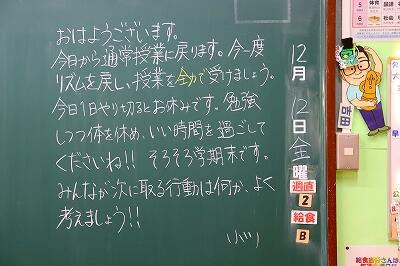

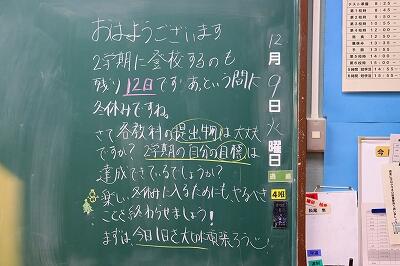

12月8日(月)2学期もゴールが見えてきました

2学期もゴールが見えてきました

12月も第2週目となり、登校日も残すところ13日となりました。朝晩の寒さも厳しくなりました。先週は2年生がインフルエンザの蔓延により3日間の学年閉鎖となりました。また、先週は新入生一日入学が行われ、地域の6年生が来校しました。一日一日、1つ1つが確実に進み、2学期のゴールが見えてきました。まずは健康第一です。風邪やインフルエンザに気をつけましょう。また、3学期には、1年生はスキー教室、2年生は東京校外学習、3年生はいよいよ受験が控えています。2学期の残りと冬休みも気を緩めることなく、行事の準備や学習をがんばっていきましょう。(校長)

7、8、9組 国語 書き初め

2年生 保健体育 選択

3年生 数学 円周角の定理

3年生 英語 会話

3年生 理科 惑星の動き

3年生 国語 書き初め

2年生 社会

2年生 理科 飽和水蒸気量

1年生 家庭科

1年生 数学 図形の移動

1年生 社会 地理 南アメリカ

1年生 国語 書き初め

1年生 理科